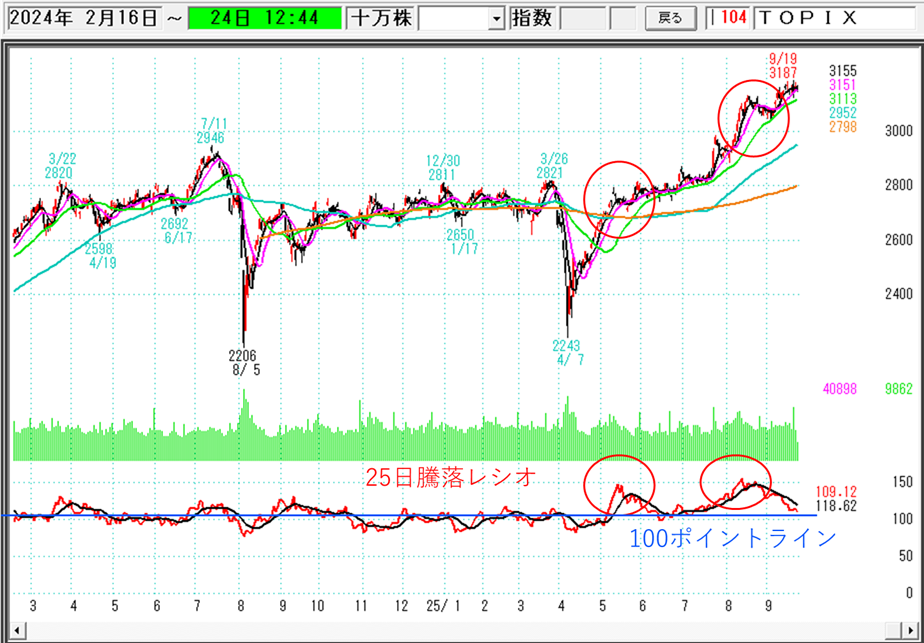

騰落レシオは市場全体の値動きを把握する上で非常にシンプルでありながら効果的な指標です。一般的によく用いられる25日の騰落レシオは、過去25日間の値上がり銘柄数の合計を値下がり銘柄数で割ることで算出されます。この数値が100を上回ると値上がり銘柄が優勢であり、下回ると値下がり銘柄が多いことを意味します。100ポイントという水準が分岐点となり、全体の地合いを判断する際の目安となります。

よく言われるのは、120を超えると過熱感、70を下回ると売られすぎといった解釈ですが、必ずしも高い数値が天井を意味するわけではありません。強気相場においては騰落レシオが150を超えてもさらに上昇が続くケースもあります。

特にトレンドが強い場面では、高い数値はむしろ買いの勢いを示すこともあるのです。逆に70~80ポイント台に下がる局面は底打ちの目安となることが多く、実際に過去の相場でも反発のきっかけとなる場面が見られます。

重要なのは単に数値の高さや低さではなく、その推移です。例えば120を超えた状態から徐々に下がっていくと、市場の勢いが弱まりつつあるシグナルと捉えられます。個別株では短期的に利食いが入りやすく、売り買いが拮抗する局面が増えていく傾向があります。指数が上昇していても、騰落レシオが下がっていれば、過熱した銘柄の上値が重くなりやすい点にも注意が必要です。

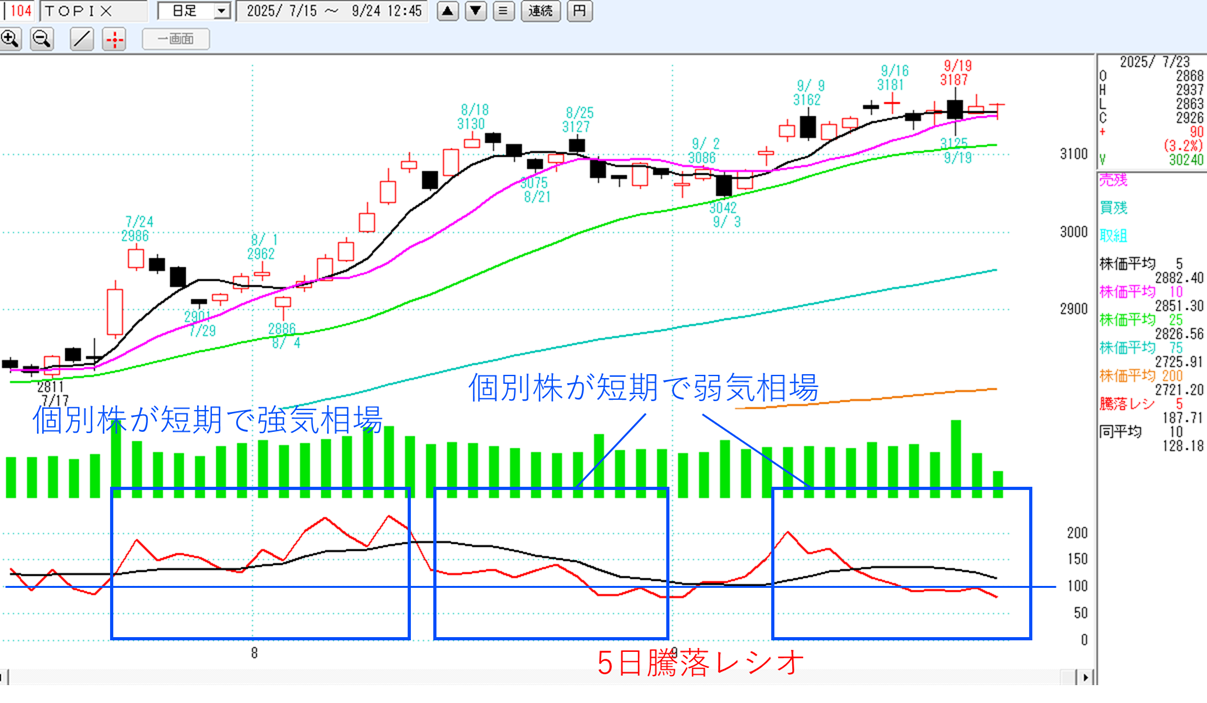

また、より短期的な動きを見る際には25日ではなく5日の騰落レシオを活用するのも効果的です。短期レシオは上下の動きが激しく、個別株が一時的に強く買われているか、それとも利益確定が進んでいるかが鮮明に表れます。例えば、5日騰落レシオが200に達した後に急速に下落したケースでは、市場全体が横ばいでも個別株の上値が重くなる局面が多く見られました。

騰落レシオは毎日確認する必要はなく、2~3日に1度、あるいは週1回程度でも十分です。指数だけでは分かりにくい個別株の傾向を把握でき、全体の市場環境を補完する役割を果たします。あくまで市況全体の流れを見る指標ですが、100ポイントを基準とした推移の変化を追うことで、個別株の動向をつかむ手助けになります。

今回はこのような騰落レシオの実践的な見方を動画で解説していますので、ぜひご覧ください。